一、考题回顾题目:《赛龙夺锦》?注:图片节选自湖南文艺出版社九年级上册第45页3基本要求:(1)10分钟之内完成试讲。(2)能用常见乐器进行器乐打击编配。(3)边弹边唱主题旋律。(4)要体现互动环节。

一、考题回顾

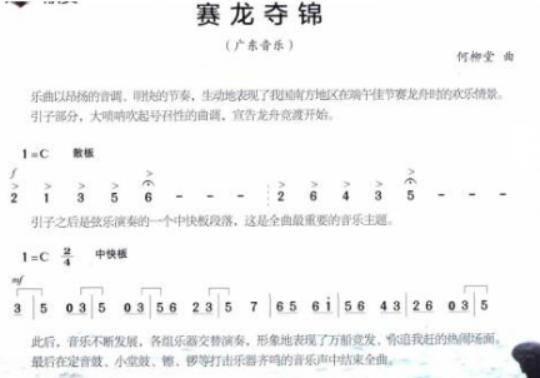

题目:《赛龙夺锦》

?

注:图片节选自湖南文艺出版社九年级上册第45页

3基本要求:

(1)10分钟之内完成试讲。

(2)能用常见乐器进行器乐打击编配。

(3)边弹边唱主题旋律。

(4)要体现互动环节。

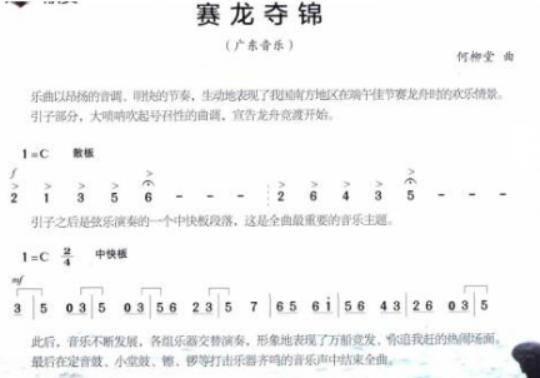

题目:《赛龙夺锦》

?

注:图片节选自湖南文艺出版社九年级上册第45页

3基本要求:

(1)10分钟之内完成试讲。

(2)能用常见乐器进行器乐打击编配。

(3)边弹边唱主题旋律。

(4)要体现互动环节。

参考解析

解析:二、考题解析

【教学过程】

(一)新课导入

教师设疑:有谁知道关于赛龙舟的故事?

学生自由发言。

教师讲解端午赛龙舟的故事:屈原是战国时期楚怀王的大臣,为人忠贞亦有贤才,倡导举贤授能、富国强兵,联齐抗秦遭到贵族子兰等人强烈反对,屈原遭馋去职,被赶出了都城,流放到沅和湘流域。后秦军攻破了楚国京都,屈原始终不忍舍弃自己祖国,抱石投汨罗江身死。传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边去凭吊屈原。渔夫们划起船只,在江上来回打捞他的真身。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日赛龙舟以纪念。这种龙船争渡的场面在作曲家的作品中也得到充分体现。

引入课题,《赛龙夺锦》。

(二)感受欣赏

1.初听乐曲

并设问:乐曲的旋律如何,描绘了一幅怎样的画面?

学生自由发言。

教师总结:歌曲旋律激昂,节奏明快,描绘了一幅端午佳节赛龙舟的欢乐景象。

2.复听乐曲

并设问:乐曲能够分为几个段落?

学生自由发言。

教师总结:《赛龙夺锦》又叫《龙舟竞渡》,是一首“广东音乐”,由何柳堂创作,主要描述中国端午节时,龙舟竞渡的热闹场面。整首作品除去引子和尾声,共有三个段落。

3.探究学习

(1)分段聆听,引导学生聆听引子与第一段,并设问:

①该部分的旋律如何?

②是用什么乐器来表现的?

③描绘了什么画面?

学生自由发言。

教师总结:引子与第一部分的旋律较自由,首先是利用唢呐吹起号召性的音调,并利用响亮而有力的鼓声,预示龙舟竞渡的开始。

(2)教师拿出事先准备好的小鼓,请两位学生来表现所听到的鼓声变化,学生能够对作品中乐器的变化表现理解更加深刻。

(3)引导学生聆听第二段,同步播放龙舟竞赛的视频,并设问:作品的旋律与第一段相比发生了什么变化?

学生自由发言。

教师总结:旋律的节拍从散板进入了中快板,音乐不断发展,利用各种乐器的交织表现了万船竞发、你争我赶的激烈场面。

(4)请学生思考:龙舟比赛获胜后人们的心情是怎样的?

学生讨论后,自由发言。

教师总结:喜悦、激动之情。

(5)引导学生带着讨论出来的结果聆听第三段,并设问:作品的第三乐段及尾声部分是如何表现的?展现了什么画面?

学生自由发言。

教师总结:作品的最后部分利用弦乐器及吹管乐器、打击乐器的交织逐渐过渡至定音鼓、小堂锣、镲、锣等打击乐器齐鸣,并在打击乐器的演奏中结束乐曲,展现了龙舟竞赛获胜后人们激动愉悦、热闹欢庆的心情与场面。

(6)教师钢琴弹奏,学生识谱视唱音乐主题,并将学生分小组,在视唱曲谱后小组讨论主题旋律节奏、音调的特点。

学生讨论后发言。

教师总结:这首作品的主题旋律音调明快跳跃,配合铿锵的锣鼓节奏,展现一幅龙舟健儿,全力以赴夺标的场面。

(7)完整聆听,讨论后总结作品风格特点:音色清脆明亮,旋律明朗流畅,节奏活泼欢快。

(三)编配创作

1.将同学们分为六人一组,并为同学们分发三角铁、碰铃、小手鼓、木鱼、响板,剩下的同学随音乐拍手打击节奏。跟随音乐为乐曲伴奏。

并设问:通过刚刚乐曲的聆听,思考在每一段应该运用什么打击乐器进行伴奏?(第一段用鼓、第二段打击乐器交替出现、第三段齐奏)

2.聆听打击乐器音色,结合乐曲旋律特点思考乐器适合运用怎样的节奏进行伴奏?(三角铁、碰铃多用四分节奏;木鱼、响板多用二八节奏;手鼓多用单手拍打以及摇动滚奏)

3.设定十分钟的练习时间,并提示同学们在打击乐编配过程中要注意:在选择打击乐器时要注意主奏和辅奏乐器声部的区分,高、中低声部间音色对比要突出。

4.分组进行展示。

5.通过小组内互评、自评、教师总结方式展开讨论。

(四)小结作业

今天我们学习了广东音乐《赛龙夺锦》,领略了广东音乐节奏明快、旋律明朗、结构鲜明、曲调流畅的风格特点。也通过对音乐的分析进行了简单的打击乐编配,充分的发挥了同学们的主观能动性,也希望同学们通过本课的学习更为深入了解了广东音乐,能够传承我国的民间音乐,发扬优秀文化。

请同学们课后收集其他广东音乐作品,对比聆听一下,并和同桌讨论自己的心得体会。

【教学过程】

(一)新课导入

教师设疑:有谁知道关于赛龙舟的故事?

学生自由发言。

教师讲解端午赛龙舟的故事:屈原是战国时期楚怀王的大臣,为人忠贞亦有贤才,倡导举贤授能、富国强兵,联齐抗秦遭到贵族子兰等人强烈反对,屈原遭馋去职,被赶出了都城,流放到沅和湘流域。后秦军攻破了楚国京都,屈原始终不忍舍弃自己祖国,抱石投汨罗江身死。传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边去凭吊屈原。渔夫们划起船只,在江上来回打捞他的真身。他们争先恐后,追至洞庭湖时不见踪迹。之后每年五月五日赛龙舟以纪念。这种龙船争渡的场面在作曲家的作品中也得到充分体现。

引入课题,《赛龙夺锦》。

(二)感受欣赏

1.初听乐曲

并设问:乐曲的旋律如何,描绘了一幅怎样的画面?

学生自由发言。

教师总结:歌曲旋律激昂,节奏明快,描绘了一幅端午佳节赛龙舟的欢乐景象。

2.复听乐曲

并设问:乐曲能够分为几个段落?

学生自由发言。

教师总结:《赛龙夺锦》又叫《龙舟竞渡》,是一首“广东音乐”,由何柳堂创作,主要描述中国端午节时,龙舟竞渡的热闹场面。整首作品除去引子和尾声,共有三个段落。

3.探究学习

(1)分段聆听,引导学生聆听引子与第一段,并设问:

①该部分的旋律如何?

②是用什么乐器来表现的?

③描绘了什么画面?

学生自由发言。

教师总结:引子与第一部分的旋律较自由,首先是利用唢呐吹起号召性的音调,并利用响亮而有力的鼓声,预示龙舟竞渡的开始。

(2)教师拿出事先准备好的小鼓,请两位学生来表现所听到的鼓声变化,学生能够对作品中乐器的变化表现理解更加深刻。

(3)引导学生聆听第二段,同步播放龙舟竞赛的视频,并设问:作品的旋律与第一段相比发生了什么变化?

学生自由发言。

教师总结:旋律的节拍从散板进入了中快板,音乐不断发展,利用各种乐器的交织表现了万船竞发、你争我赶的激烈场面。

(4)请学生思考:龙舟比赛获胜后人们的心情是怎样的?

学生讨论后,自由发言。

教师总结:喜悦、激动之情。

(5)引导学生带着讨论出来的结果聆听第三段,并设问:作品的第三乐段及尾声部分是如何表现的?展现了什么画面?

学生自由发言。

教师总结:作品的最后部分利用弦乐器及吹管乐器、打击乐器的交织逐渐过渡至定音鼓、小堂锣、镲、锣等打击乐器齐鸣,并在打击乐器的演奏中结束乐曲,展现了龙舟竞赛获胜后人们激动愉悦、热闹欢庆的心情与场面。

(6)教师钢琴弹奏,学生识谱视唱音乐主题,并将学生分小组,在视唱曲谱后小组讨论主题旋律节奏、音调的特点。

学生讨论后发言。

教师总结:这首作品的主题旋律音调明快跳跃,配合铿锵的锣鼓节奏,展现一幅龙舟健儿,全力以赴夺标的场面。

(7)完整聆听,讨论后总结作品风格特点:音色清脆明亮,旋律明朗流畅,节奏活泼欢快。

(三)编配创作

1.将同学们分为六人一组,并为同学们分发三角铁、碰铃、小手鼓、木鱼、响板,剩下的同学随音乐拍手打击节奏。跟随音乐为乐曲伴奏。

并设问:通过刚刚乐曲的聆听,思考在每一段应该运用什么打击乐器进行伴奏?(第一段用鼓、第二段打击乐器交替出现、第三段齐奏)

2.聆听打击乐器音色,结合乐曲旋律特点思考乐器适合运用怎样的节奏进行伴奏?(三角铁、碰铃多用四分节奏;木鱼、响板多用二八节奏;手鼓多用单手拍打以及摇动滚奏)

3.设定十分钟的练习时间,并提示同学们在打击乐编配过程中要注意:在选择打击乐器时要注意主奏和辅奏乐器声部的区分,高、中低声部间音色对比要突出。

4.分组进行展示。

5.通过小组内互评、自评、教师总结方式展开讨论。

(四)小结作业

今天我们学习了广东音乐《赛龙夺锦》,领略了广东音乐节奏明快、旋律明朗、结构鲜明、曲调流畅的风格特点。也通过对音乐的分析进行了简单的打击乐编配,充分的发挥了同学们的主观能动性,也希望同学们通过本课的学习更为深入了解了广东音乐,能够传承我国的民间音乐,发扬优秀文化。

请同学们课后收集其他广东音乐作品,对比聆听一下,并和同桌讨论自己的心得体会。

相关考题:

一、考题回顾